黄河之畔党旗红——白银区顾家善村红色领航谱写乡村振兴新篇章!

来源:铜城党建 | 作者:白银区水川镇党委 | 日期:2019-07-24 16:26 | 阅读:

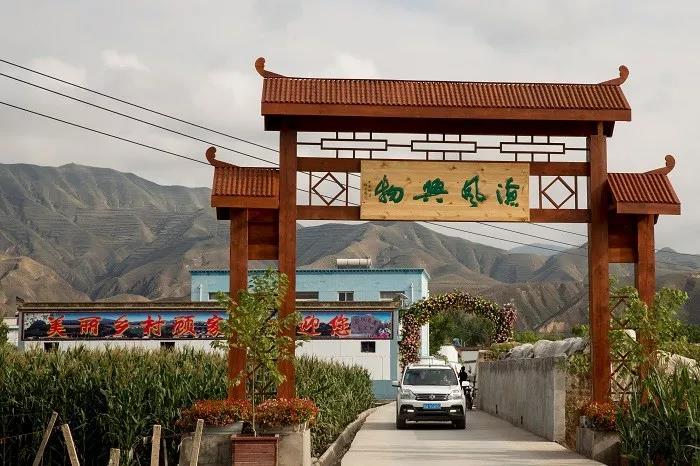

顾家善村因花而秀美、因水而灵动、因人而温馨。这座美丽的小村落地处黄河北岸,村内流水潺潺、曲径通幽,草木葱茏、百花吐艳,一幅“田园幽美、人文醇美、经济富美、生活和美、村庄秀美”的美丽画卷正在这座小村徐徐绽放。

给钱给物,不如给个好支部。近年来,顾家善村党支部始终秉持“党建+”发展理念,立足村情实际,以党建引领奔小康六大引领行动为抓手,大力实施“头雁培育、人才引领、经济发展、惠民服务、乡村治理、乡风文明”六大工程,持续强化村党支部战斗堡垒作用和攻坚能力,带领顾家善群众初步走出了一条以花卉产业带动种植业优化升级、生态旅游蓬勃发展的新路子。

“花村·顾家善”先后荣获“中国美丽休闲乡村”、首届“中国农民丰收节”全国100个特色村、《魅力中国城》年度魅力乡村旅游目的地、“全国敬老文明号”、省级“文明村”、省级“卫生村”、省级“美丽乡村建设示范村”等一系列荣誉称号,打造了全省乃至全国“独一份”的乡村生态旅游品牌。

党建+头雁培育工程

配强乡村振兴主心骨

群众富不富,关键看支部,支部强不强,关键看领头羊。水川镇始终把选优配强村“两委”班子作为强化基层组织建设的重中之重,重点从本村致富带头人、外出务工有成人员、优秀大学生村官中选拔讲政治、有能力、敢担当的优秀干部,全面推行“能人管村+好人治村+强人带村”班子选配模式,充分发挥老干部“领头雁”、中年干部“顶梁柱”、年轻干部“急先锋”作用。以培育富民带动型党员为目标,全面加强党员队伍建设,注重从返乡回村的“能干人”和下乡创业的“实干人”中发展党员。持续开展“美丽乡村、党员在行动”主题教育示范活动,全村33名党员在人居环境整治、产业培育、旅游景区打造等急难险重任务中,干在前、做表率,有效发挥了党员先锋模范作用。2018年,顾家善村集体经济突破40万元。

党建+人才引领工程

集聚加速发展源动力

牢固树立“人才是第一资源”的理念,大力培养爱农业、懂技术、善管理的新型农民,推动花村发展建设“加速度”。筑巢引凤,吸引“外来客”。充分发挥“院士之家”高端人才云集优势和水川镇自然秀美、产业多元资源禀赋,打好“乡情牌”“乡愁牌”,疏通在外优秀人才回流渠道,引进在外优秀人才回乡创业,让他们回得来、用得上、留得住。同时,强化与先进地区的合作交流,先后有136批次、6800人的工作观摩团来到顾家善交流学习、共谋发展。搭建舞台,用活“自家人”。把防止农村人口过度流失,培养和留住本土人才作为首要任务,大力发展花卉、康养、旅游和“五小”产业等特色主导产业,为村民搭建起广阔的干事创业舞台,真正做到用事业留住人心、凝聚合力。强化培训,培育“带头人”。把培育“带头人” 作为美丽乡村建设的智力支撑和农村人才开发的重点,依托全市万名人才扶贫计划,全面加强村级管理人才、技能人才、致富能手三支队伍建设,培育各类管理、种植人才43名,农村致富带头人力量进一步发展壮大。

党建+经济发展工程

打造生态宜居美家园

水川镇党委和顾家善党支部立足资源禀赋和村情实际,广泛沟通群众意愿,提出大力发展花卉和乡村旅游两大支柱产业,积极扶持小家禽、小庭院、小作坊、小手工、小买卖“五小”产业发展思路,全力打造独具特色产业品牌,进一步拓宽群众增收渠道。2018年,村民人均纯收入达到15140元。

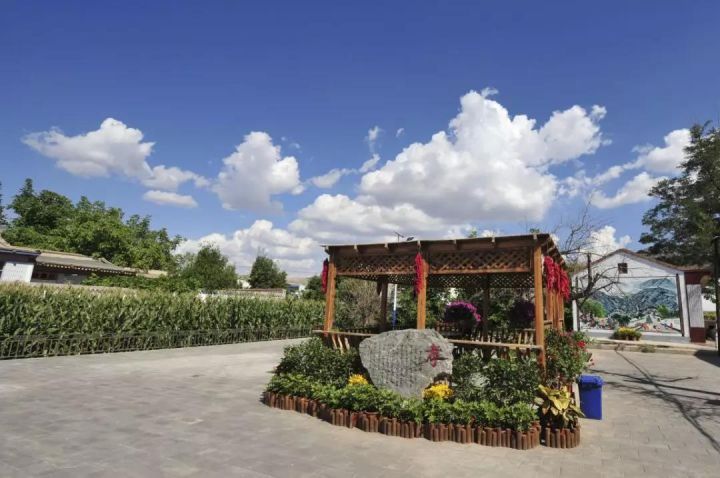

生态旅游乘势而起。坚持以乡情为本、乡韵为骨、乡愁为魂,着眼生态美、百姓富、产业旺、文化兴,突出乡村田园景观和村落印象,联动编制产业、文化、旅游“三位一体”,生产、生活、生态“三生融合”,项目、资金、人才“三方落实”村庄规划,先后整合资金1200万元,打造了“一条街道,两条巷道,三个广场,四个花园,五个主题园,六户农家院”特色景观,成功引入甘肃恒裕文化旅游开发有限责任公司,建成融观光、休闲、体验于一体的农家乐、渔家乐13家,满足了游客“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的旅游体验,累计接待游客35万余人、实现旅游收入320多万元。

花卉产业美丽绽放。坚持以花兴业、以花兴村、以花富民,在打造“村在林中、院在树中、人在园中”的自然生态景观的基础上,做强做大花卉产业。按照“公司+合作社+农户”种植模式,规划流转土地300—500亩,成立村集体花卉合作社,发展花卉种植、采摘、观光产业,农民土地入股、订单式种植、电商平台销售,花卉产业带动现代农业种植产业、有机产品加工和生态旅游业发展,实现农村经济和环境建设“齐步走”和村集体、企业、农户、游客共赢目标。

“五小”产业活力迸发。依托花村锦绣旅游服务有限公司,建成农产品展销中心,农家醋、干面、薄皮核桃等特色农产品通过电商平台和游客体验统一销售,实现“华丽转身”。打造独具特色和文化魅力的村级“陇原巧手”馆,展示刺绣、荷包、剪纸、草编等巧手产品及其制作工艺,激发巧手妇女走好文化产业创新发展之路,帮助更多贫困妇女灵活就业、脱贫致富,使“美丽资源”转变为“美丽经济”。围绕“三变改革”,流转农村空置院落,打造了一批具有地域特色和民族文化的主题民俗客栈,让游客在游乐之余体验“乡愁”、铭记“乡愁”、回味“乡愁”。

党建+惠民服务工程

筑牢党群干群鱼水情

“党建+惠民服务工程”,筑牢党群干群鱼水情。全面推动党建引领和村级社会发展深度融合,开展 “党建引领,党员在行动”活动,悬挂党员户标牌,公开亮明党员身份,引导党员树形象、亮身份,主动接受群众的监督。根据道路、广场、花园等划分18个党员责任区,责任区党员负责区内的政策法律宣传、环境卫生监督维护、隐患矛盾排查化解以及治安防范等工作。充分发挥党员先锋模范和表率作用,支部党员带头宣传各类政策,走访弱势群体,推进美丽乡村建设,全村在较短时间完成旅游环线及竹园、花园、石园等旅游景点建设,栽植各类树木、花卉4.08万株,村内基础设施日臻完善,生态环境优美,美丽乡村更富有颜值。

党建+乡村治理工程

谱写基层平安和谐曲

深入推进法治村、平安村、和谐村“三大建设”,在全村重点领域开展“大排查、大整治”“禁毒禁赌”等专项行动和矛盾纠纷排查化解活动;有效整合治安巡防队、“十户联防”等群防群治力量,开展治安防范宣传和治安巡逻巡防,推进“六网融合齐抓”。突出“三个到位”,实行全员网格化管理,积聚社会管理服务势能,形成服务管理无缝对接、上下联动、密切配合、整体推进的网格化工作体系,提高管理的科学化、规范化、精细化水平,群众幸福感、获得感、安全感显著增强,创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

党建+乡风文明工程

引领幸福家园新风尚

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。在注重庭院村落之美的同时,注重打造人文、精神、文化之美,深入挖掘、继承、创新顾家善优秀传统乡土文化,实现物质与精神之花并蒂绽放。

用身边好人向善。积极开展晒家庭幸福生活、议良好文明家风、讲家庭和谐故事、展家庭文明风采、秀家庭未来梦想等主题活动,广泛开展“五星级文明户”“最美水川人”“ 好婆婆”“ 好媳妇”等评选活动,切实激发村民内心向善力量。用道德讲堂育善。不断拓展“道德讲堂”形式,丰富“道德讲堂”内容,坚持不讲大道理、只讲小故事,用身边人、身边事教育感染群众,进一步激发群众向善积极性、行善主动性,塑造行为之美,促进教善学善良性循环、营造扬善行善浓厚氛围。用志愿服务行善。以“志愿者服务月”“邻里守望”、“关爱残疾人”、“学雷锋”等活动为载体,深入开展关爱留守儿童、妇女、老人,病残人士志愿活动,提供生活、就医、就学、法律等方面援助29次,惠及群众210人,彰显了乡村文明,营造了我为人人、人人为我的社会风尚。